Blüten und Mythen

Medizin für Mensch und Tier

Hirten und Bergbauern entdeckten vor vielen hundert Jahren, dass sie mit der Bärwurz Magen- und Darmbeschwerden ihrer Ziegen und Kühe lindern konnten. In Alkohol angesetzt wurde Bärwurz auch als Medizin für den Menschen beliebt. Der Bärwurz-Schnaps wird meist aus den Wurzeln der Pflanze hergestellt. Das hat vielerorts fast zur Ausrottung der Bärwurz geführt. Der Bärwurz blüht im Mai und Juni in weißen Doldenblüten. Wenn Sie eines der fein gefiederten Blätter zwischen den Fingern zerreiben, können Sie das würzige Aroma riechen.

Meer aus blühenden Hahnenfüßen

Im März und April verwandelt sich diese feuchte Wiese in ein wahres Blütenmeer. Unzählige weiße Buschwindröschen und kräftig gelb gefärbte Sumpfdotterblumen bedecken die Fläche. Beide Pflanzen gehören zur Familie der so genannten Hahnenfußgewächse. Die Sumpfdotterblume ist in besonderer Weise an ein Leben in feuchten Wiesen und am Wasser angepasst. Ihre Samen werden durch auftreffende Regentropfen aus den Fruchtständen ausgespült. Mit dem ablaufenden Wasser verbreiten sich die Samen. Deshalb findet man die Sumpfdotterblume oft entlang von Bächen.

Der Schlüssel zum Schatz

Das Johanniskraut wächst in lichten Wäldern und an trockenen Rainen. Zerreibt man die gelben Blütenblätter zwischen den Fingern, tritt ein roter Saft aus. Als Tee bewirkt es eine Gemütsaufhellung. Als Tinktur hilft es, Wunden zu heilen. Im Fichtelgebirge erzählen alte Sagen davon, dass das Johanniskraut eine wahre Wunderblume sei. Wer in der Johannisnacht (21. Juni) damit den Fels der Gipfel an der richtigen Stelle berührt, dem öffnen sich die Tore zu den sagenhaften Schatzkammern im Inneren der Berge.

Schönheit kann täuschen

Auf stickstoffarmen, feuchten Wiesen – wie hier in der Steinloh – wächst das Breitblättrige Knabenkraut. Diese Orchidee führt Insekten an der Nase herum. Um dieseanzulocken, bietet die Pflanze ihnen keinen Nektar, sondern täuscht mit ihren schönen Blüten die Umrisse eines anderen Insekts vor. Die Bestände dieser Orchideenart sind in ganz Deutschland durch intensive Düngung, Brachliegen oder Aufforstung der nassen Wiesen stark zurückgegangen. Es ist daher streng geschützt!

Die Könige von Nagel

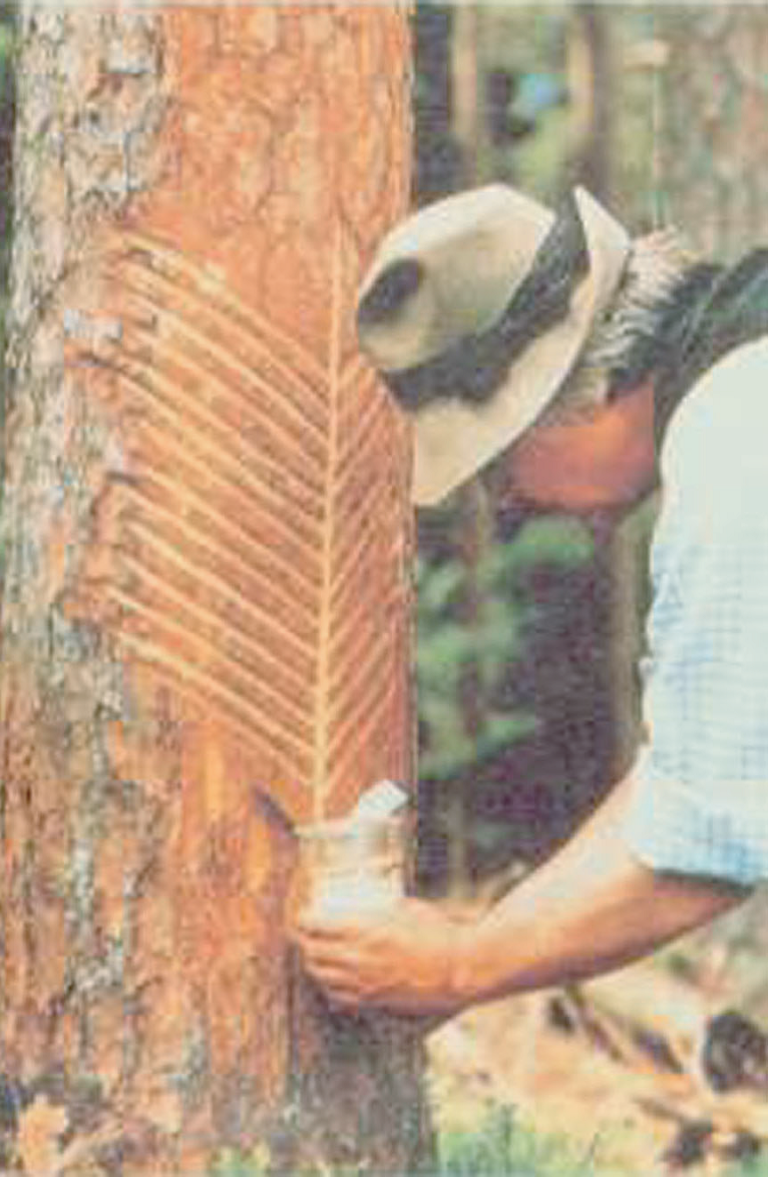

In Nagel ist der Familienname König sehr häufig. Der Name bedeutet aber nicht, dass alle diese Nagler von blauem Blut sind. Er stammt vielmehr vom alten Handwerk des Pechbrennens. Dabei wurde Kiefernholz in kleinen Meilern verschwelt. Das Harz lief dabei als Pech heraus. Pech wurde früher als Schmiermittel für Wagenräder, zum Abdichten von Fässern und Booten und sogar als Wundheilmittel verwendet. Die Nagler sagen im Dialekt zum Kiefernholz- und -harz „köei“. Jemand, der sich mit Kiefernharz beschmiert hat, hat sich „köeiniech“ gemacht. Daraus entstand der Name König. Wissen Sie, wie ihr Familienname entstanden ist?

Leckerbissen für Mammuts

Vor 10.000 Jahren glich das Fichtelgebirge einer arktischen Tundra. Damals endete die letzte Eiszeit in unseren Breiten. Mammuts und Riesenhirsche zogen durch die Steppe. Sicher haben diese Tiere auch an Kriechweiden geknabbert, die überall wuchsen. Mit kleinen Blättern und niedrigem Wuchs hatte sie sich perfekt an das kalte Klima angepasst. Die Mammuts sind ausgestorben. Die Kriechweide ist im Fichtelgebirge geblieben.

Wasser und Brot

Getreide war früher das wichtigste Nahrungsmittel. Felder, Wiesen und lichte Wälder, in denen das Vieh weidete, prägten das Landschaftsbild. Um aus Getreide Mehl zu mahlen, nutzten die Nagler die Kraft des Wassers. Dieser Graben leitete das Wasser der Gregnitz zur Theresienmühle. Dem Müller stand nur eine bestimmte Wassermenge zu. Deshalb wurde mit dem Messstein, der heute noch dort am Graben steht, der Zulauf reguliert.

Gras zum Saubermachen

Das Gras, das hier in hohen Polstern wächst, heißt Pfeifengras. Es ist eine sehr häufige Pflanze auf Feuchtwiesen und alten Moorflächen. Es kann bis zu 1,50 m hoch werden. Früher wurden die glatten, knotenfreien Halme zum Reinigen von Pfeifen benutzt. In manchen Gegenden heißt es auch Besenried, weil man Besen daraus band. Pfeifengras wurde außerdem geschnitten, um es in die Ställe zu streuen. So sorgte es in Stall und Stube für Sauberkeit.

Berauschende Beere

Die Rauschbeere wächst im Fichtelgebirge meist auf nassen, alten Torfböden. Im Mai und Juni trägt sie ihre rosafarbenen Blüten. Im Spätsommer reifen die blaue Beeren. Ihr Fruchtfleisch ist weiß. Dadurch kann man sie von der Schwarzbeere unterscheiden. Deren Fruchtfleisch ist rot. Die Rauschbeere soll Giftstoffe enthalten, die beim Genuss größerer Mengen Rauschzustände auslösen. Früher verwendete man die Beere, um Durchfall oder Blasenleiden zu kurieren.

Die Beeren für die Menschen, die Blätter für das Auerhuhn

Für die Bevölkerung Nagels waren Schwarzbeeren früher ein wichtiges Nahrungsmittel. Lichte Fichten-Kiefernwälder mit vielen Schwarzbeersträuchern sind zudem der ideale Lebensraum für das Auerhuhn. Es ernährt sich im Sommer von den Blättern der Schwarzbeere. Dichtere Waldstrukturen und Stickstoffeintrag aus der Luft drängen die Schwarzbeere zurück. Sie dürfen sich die Beeren gerne schmecken lassen!

Heiliger Baum und Vogelfutter

Die Vogelbeere ist der Charakterbaum der Fichtelgebirgslandschaft. Vor allem im Winter fallen oft Scharen von Vögeln über die Beeren her. Die Blätter ähneln denen der Esche. Daher auch ihr Name Eberesche. Die Kelten verehrten den Baum sehr: Ihre heiligen Stätten bepflanzten sie mit Vogelbeeren. Frisch sind die Beeren ungenießbar. Getrocknet oder gekocht sind sie schmackhaft und vitaminreich.

Wald aus Menschenhand

Das Fichtelgebirge war ursprünglich mit einem Mischwald aus Buchen, Tannen und Fichten bewachsen. Im Mittelalter blühten hier Bergbau und Erzindustrie. Um das Erz zu schmelzen und zu verarbeiten, war ungeheuer viel Brennholz und Holzkohle notwendig. Im 16. Jahrhundert wurde das Holz knapp. Weite Gebiete bis auf die Gipfel waren entwaldet. Seit dem 18. Jahrhundert wurden schnellwachsende Fichten zur Holzproduktion gepflanzt.